备受关注的“于欢案”再次成为舆论焦点,随着最新判决的公布,公众对于此案的关注度持续升温,本文将围绕这一事件展开探讨与反思,以期为读者呈现更为全面、深入的了解。

案件背景简述

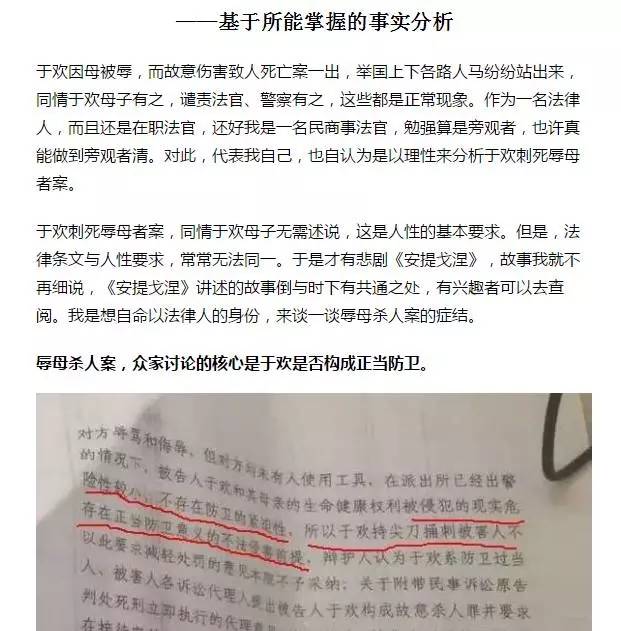

于欢案源于一起涉及黑社会性质的事件,在案件发生过程中,于欢的行为引发了广泛关注与争议,随着案件的进展,此案逐渐演变为公众对于司法公正与社会正义的探讨。

最新判决对于于欢的行为进行了重新认定,对其量刑进行了调整,判决书中详细阐述了判决依据,包括证据分析、法律适用等方面,此次判决对于此前的一些争议点进行了明确回应,体现了司法公正和公开的原则。

社会反响与舆论观点

最新判决公布后,社会各界反响强烈,舆论观点各异,有人支持法院判决,认为于欢的行为应受到法律制裁;也有人对于判决结果表示质疑,认为于欢的行为并非完全出于个人意愿,背后涉及复杂的社会背景,针对这些观点,我们进行如下分析:

1、支持判决的观点:一部分人认为,法律面前人人平等,无论涉及何种背景,都应依法办事,他们强调法律的权威性和公正性,认为判决结果体现了法律的严肃性。

2、质疑判决的观点:另一部分人则关注案件背后的社会因素,认为于欢的行为并非单纯的个人行为,而是受到复杂的社会背景影响,他们呼吁关注案件背后的深层次问题,对于判决结果持保留意见。

深入分析

于欢案不仅仅是一起普通的刑事案件,更是公众对于司法公正与社会正义的探讨,在法治社会建设中,我们不仅要关注案件本身的事实真相,更要关注案件背后的社会问题,我们需要从以下几个方面进行深入分析:

1、司法公正的重要性:司法公正是社会公正的底线,是维护社会和谐稳定的重要保障,在本案中,法院依法独立行使审判权,对于争议点进行了明确回应,体现了司法公正和公开的原则,这有助于增强公众对司法公正的信任度。

2、法治建设的必要性:法治建设是社会发展的重要保障,通过本案的审理和判决,我们可以看到我国在法治建设方面取得的显著成果,法治建设仍面临诸多挑战,需要我们继续努力推进。

3、社会舆论的引导:社会舆论对于司法公正具有监督作用,但同时也需要理性对待,在本案中,公众对于判决结果的不同观点反映了社会的多元性,但也应尊重法律的专业性和独立性,媒体和舆论领袖也应承担起引导舆论的责任,促进公众理性看待司法案件。

于欢案的最新判决体现了我国司法公正和公开的原则,也引发了公众对于法治建设和社会正义的深入反思,作为社会的一份子,我们应当关注司法公正与社会正义,尊重法律的专业性和独立性,共同推进法治建设,我们也应关注案件背后的社会问题,努力消除社会不公现象,共同构建一个更加和谐、公正的社会。

后续发展

我们将继续关注于欢案的后续进展,包括相关上诉和申诉情况、案件对社会的影响等,我们也将关注类似案件的审理和判决情况,以期从中汲取经验教训,为法治建设贡献一份力量。

“于欢案”的最新判决引发了公众对于司法公正与社会正义的深入反思,作为社会的一份子,我们应当关注法治建设和社会正义的实现过程,共同推进法治社会的进步与发展。

网友留言(0)